Adesso basta!

È sempre più difficile nascondere una verità ormai palese: l’essenza di troppa pedagogia è il discredito dell’insegnante in quanto persona di cultura

«Il futuro sarà come sono le scuole di oggi»

È sempre più difficile nascondere una verità ormai palese: l’essenza di troppa pedagogia è il discredito dell’insegnante in quanto persona di cultura

Quando la pluralità dei docenti nella scuola primaria complica la ricetta educativa

Sovente la psicologia si è fatta psicologismo, ovvero disconoscimento dei giovani in quanto soggetti morali

I nemici della conoscenza spesso scoprono l’acqua calda e la vendono come terapia per ogni male

Una concezione inadeguata del potere conduce la pedagogia ad assumere atteggiamenti rivoluzionari che danneggiano la scuola.

La pedagogia crede erroneamente che la severità della scuola dipenda da una gratuita crudeltà degli insegnanti, non dalla forma teorica, non intuitiva, del suo insegnamento. Imponendo agli insegnanti di affidarsi alla curiosità spontanea dei bambini, essa distrugge la scuola occidentale.

Contro le assurdità e le contraddizioni della scuola di oggi nessuno può restare passivo

L’indulgenza non è un principio educativo.

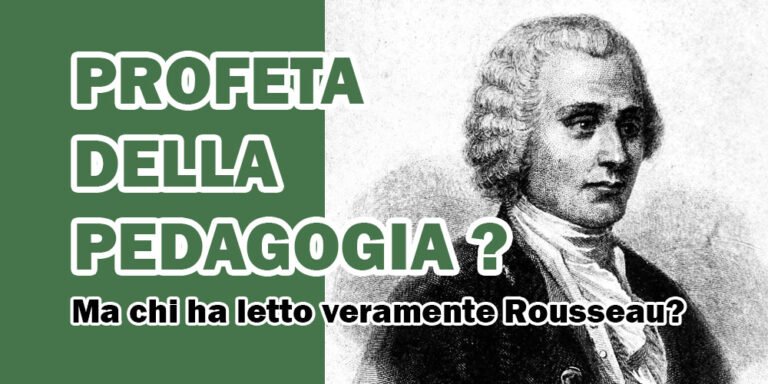

La pedagogia ama vantare la discendenza della sua concezione puerocentrica dalla pratica socratica della maieutica. Si tratta però di un equivoco: la maieutica filosofica non è un metodo pedagogico, ma la scoperta, fondamentale per la nostra civiltà, dell’essenzialità della critica per la scienza.

La pedagogia raccomanda il mutuo insegnamento perché vuole l’uguaglianza dei risultati e non tollera l’autorità magistrale

Negli Stati Uniti degli anni Sessanta si affermò la tendenza a superare il principio dell’uguaglianza delle opportunità in direzione dell’uguaglianza dei risultati. La tendenza ebbe come risultato il riaffermarsi della pedagogia progressista nelle scuole dopo la sua grave crisi negli anni Cinquanta.

Autore considerato capitale in molti ambiti, promuove idee a dir poco problematiche che pure hanno affascinato ed affascinano

Oggi capita che la pedagogia muova accuse forse valide un secolo fa, oltre che fondate su concezioni radicali, prive di prudenza scientifica

È oggi dominante l’idea che l’attenzione degli insegnanti debba essere primariamente centrata sulla vita emotiva ed affettiva degli scolari e degli studenti. Ma è una vera necessità?

La pedagogia è zeppa di costrutti dalle basi filosofiche fragili e contestabili, a cui però gli insegnanti non oppongono alcuna resistenza

Hirsch illustra il disastro della scuola americana e lo spiega con l’errore pedagogico di volere che gli alunni acquisiscano le abilità teoriche senza conoscenze e attraverso modalità naturali e spontanee di apprendimento. Lo stesso errore ha investito la scuola europea e ne sta determinando la decadenza.

È evidente che la scuola del secolo scorso non era perfetta, ma è fuori di ogni ragionevole dubbio che essa è stata un’istituzione largamente ed amaramente da rimpiangere.

Una nuova sentenza conferma ciò che dovrebbe essere ovvio ed insindacabile, ma che troppe famiglie non sanno accettare

Molti organi di stampa amplificano spesso opinioni decettive ed espresse con grande leggerezza contribuendo al dilagare di ideologie malfondate

Un agile pamphlet di uno degli autori del Gessetto entra nel vivo dei problemi filosofici costantemente evitati o taciuti dai sostenitori della pedagogia naturalistica oggi caldeggiata un po’ ovunque

Gentile è vecchio e Dewey è nuovo?

Molti fanno rientrare le attività didattiche tra quelle che un supposto neo-liberismo economico avrebbe corrotto in modo irrimediabile. Ma è vero?

A partire da Rousseau la pedagogia attiva immagina nel bambino una istintività buona e capace di portarlo alla perfezione umana attraverso un’evoluzione autonoma. L’etologia ha invece dimostrato la limitatezza vitale degli istinti e la forza spontanea dell’aggressività intraspecifica negli animali e nell’uomo. Ne segue la necessità di una scuola che non si limiti ad assecondare gli interessi e i comportamenti istintivi degli alunni, ma li guidi alla conoscenza teorica e al rispetto dei valori spirituali.

Sempre più insegnanti sembrano perseguire il loro utile, piuttosto che il giusto contribuendo innanzi tutto alla rovina della scuola, che diventa sempre più un luogo di indottrinamento, piuttosto che un autentico luogo di formazione e di conoscenza, e contemporaneamente al tracollo culturale di un intero popolo.

Il conoscere è stato declinato nelle varie linee guida didattico-pedagogiche in saper fare, saper essere, saper stare… il concetto di sapere in sé appare ormai non solo obsoleto ma inutile, inservibile, superfluo, quasi incomprensibile…

La pedagogia attuale insiste, sbagliando, su forme di apprendimento non applicabili (se non con enorme spreco di energie) alla lettura, alla scrittura, al calcolo…

Sembra inestinguibile la tendenza di troppi docenti a valutare gli esiti dei percorsi scolastici seguendo criteri di tipo moralistico