Salviamo la scuola!

È evidente che la scuola del secolo scorso non era perfetta, ma è fuori di ogni ragionevole dubbio che essa è stata un’istituzione largamente ed amaramente da rimpiangere.

«Il futuro sarà come sono le scuole di oggi»

È evidente che la scuola del secolo scorso non era perfetta, ma è fuori di ogni ragionevole dubbio che essa è stata un’istituzione largamente ed amaramente da rimpiangere.

Molti organi di stampa amplificano spesso opinioni decettive ed espresse con grande leggerezza contribuendo al dilagare di ideologie malfondate

Un agile pamphlet di uno degli autori del Gessetto entra nel vivo dei problemi filosofici costantemente evitati o taciuti dai sostenitori della pedagogia naturalistica oggi caldeggiata un po’ ovunque

Molti fanno rientrare le attività didattiche tra quelle che un supposto neo-liberismo economico avrebbe corrotto in modo irrimediabile. Ma è vero?

A partire da Rousseau la pedagogia attiva immagina nel bambino una istintività buona e capace di portarlo alla perfezione umana attraverso un’evoluzione autonoma. L’etologia ha invece dimostrato la limitatezza vitale degli istinti e la forza spontanea dell’aggressività intraspecifica negli animali e nell’uomo. Ne segue la necessità di una scuola che non si limiti ad assecondare gli interessi e i comportamenti istintivi degli alunni, ma li guidi alla conoscenza teorica e al rispetto dei valori spirituali.

Sempre più insegnanti sembrano perseguire il loro utile, piuttosto che il giusto contribuendo innanzi tutto alla rovina della scuola, che diventa sempre più un luogo di indottrinamento, piuttosto che un autentico luogo di formazione e di conoscenza, e contemporaneamente al tracollo culturale di un intero popolo.

Il conoscere è stato declinato nelle varie linee guida didattico-pedagogiche in saper fare, saper essere, saper stare… il concetto di sapere in sé appare ormai non solo obsoleto ma inutile, inservibile, superfluo, quasi incomprensibile…

La pedagogia attuale insiste, sbagliando, su forme di apprendimento non applicabili (se non con enorme spreco di energie) alla lettura, alla scrittura, al calcolo…

Sembra inestinguibile la tendenza di troppi docenti a valutare gli esiti dei percorsi scolastici seguendo criteri di tipo moralistico

La conoscenza scientifica è dimostrativa; presuppone dunque strutture cognitive non ereditate per via naturale, ma da costruire con consapevolezza e fatica tramite l’insegnamento scolastico. La pedagogia, che disprezza la conoscenza dimostrativa, è causa della rovina della scuola.

Il pedagoghese è un gergo, e sembra incarnare la precisa vocazione ad escludere chi non si occupa in prima persona di pedagogia, oltre che a girare quasi sempre a vuoto attorno a poche e malsicure conoscenze.

In una scuola, per decisione del Dirigente, due studenti di religione islamica sono stati esentati dallo studio di Dante e della Commedia in quanto ritenuta potenzialmente offensiva.

Molti rivendicano una scuola che educhi più che istruire; altri invece non scorgono il valore educativo dell’istruzione

L’attuale esame di Stato, in particolare il colloquio, soffre molti difetti: induce il candidato ad effettuare collegamenti anche inconsistenti, svantaggia chi ha un profilo cognitivo analitico e privilegia, a scapito della verifica delle conoscenze, “oggetti scolastici non identificati” quali clil, pcto, capolavoro, curriculum dello studente, orientamento.

Pochissimi, anche tra gli insegnanti, sanno che la quasi totalità delle pratiche promosse come novità salvifiche nella scuola di oggi non sono che ricicciamenti perpetui o tardivi di pratiche ed idee che hanno almeno un secolo di vita

Da anni gli insegnanti della scuola italiana sono invitati a prendere atto dell’esistenza di diversi stili cognitivi per mettere in discussione la loro didattica.

Si susseguono però gli studi accademici che dimostrano che può essere un errore

La scuola è accusata di trasmissività: pochi però vanno oltre lo slogan per spiegare con esattezza dove stia la colpa; anzi, come sia possibile una simile accusa

In margine alla cronaca di una recente esperienza didattica

Perché è importante studiare la storia dell’arte a scuola? Perché può servirci a sentire, almeno in parte, lo spirito che in precedenza ha animato i nostri simili nella produzione di oggetti artistici, e quindi a comprendere – vedere – meglio la produzione artistica contemporanea, che deriva da quella precedente.

Quale peso devono avere la metodologia o la psicologia nella formazione dell’insegnante? E la conoscenza della disciplina?

Introdotto quasi un quindicennio fa come l’ultima e necessaria frontiera dell’innovazione scolastica, il CLIL sembra sopravvivere oggi solo per inerzia, nel disinteresse generale (e ministeriale), incapace per lo più di apportare autentico valore aggiunto all’insegnamento sia della disciplina che della lingua straniera veicolare.

Un recente studio norvegese mette a nudo quali siano gli imprevedibili effetti dell’utilizzo di strumenti che parrebbero solo facilitare la vita agli scolari ed agli studenti

Tra i libri che si occupano di analizzare i cambiamenti avvenuti nella scuola italiana, il recente “Una scuola esigente” di Giorgio Ragazzini, si distingue per l’utile studio genealogico delle idee didattiche e pedagogiche correnti

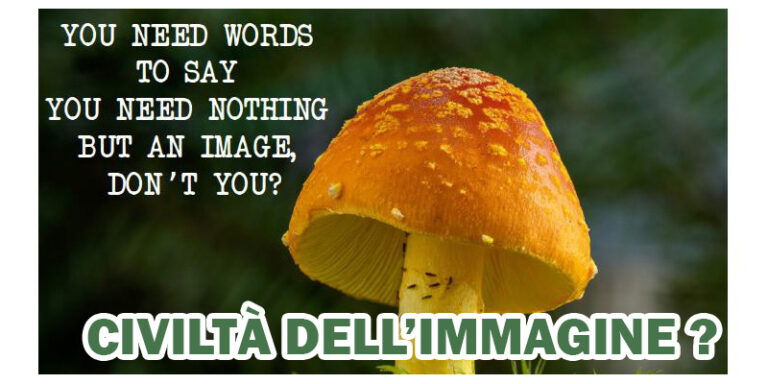

Chi, in nome di una didattica ad ogni costo innovativa, difende la superiorità delle immagini (e in genere dei tanti strumenti multimediali) sulla parola scritta, trascura il fatto che il registro iconico presuppone – e non può sostituire – quello verbale, se non al prezzo di una drastica deconcettualizzazione e del conseguente crollo della capacità critica che la parola scritta porta con sé.

La filosofa tedesca colse la tendenza della pedagogia a sganciarsi dalle discipline d’insegnamento

La voglia di stravolgere la scuola e la sua storia, frutto di lunghe esperienze passate, non sembra essere il risultato di un ragionamento

Nella scuola tendiamo ad introiettare le novità in modo acritico, spesso senza nemmeno indagare quali effetti esse abbiano prodotto nei paesi in cui sono state introdotte prima